探秘怡春院羞羞答答:古代青楼文化背后的隐秘故事与情感纠葛

一池春水泛涟漪,朱门半掩暗香浮。怡春院这三个字,在泛黄的古籍中若隐若现,既是文人墨客笔下的风流符号,也是历史长河中女性命运的真实写照。当我们拂去香粉胭脂的朦胧面纱,会发现这座被时光尘封的楼阁里,藏匿着远比想象中更为复杂的文化密码与人性图谱。

青楼迷雾:怡春院背后的社会镜像

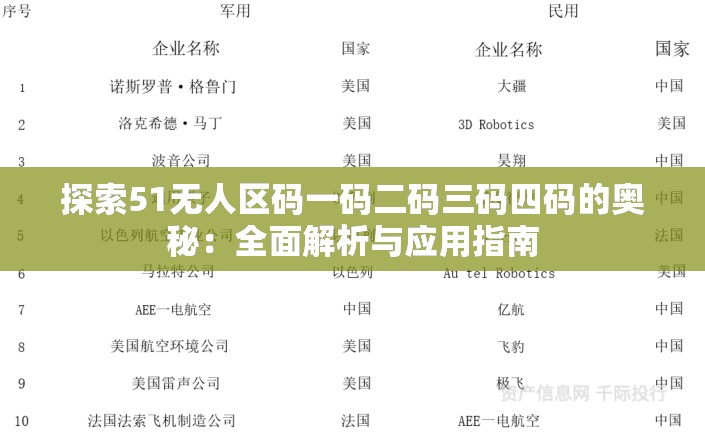

北宋汴京的勾栏瓦舍间,怡春院的灯笼在暮色中次第亮起。这座始建于崇宁年间的风月场所,其建筑形制暗含玄机。三重院落层层递进,前厅的戏台雕着"百子嬉春图",暗喻"春色无边";中庭回廊十二根立柱刻有西厢记故事,将男女情事化作永恒艺术;后院的"听雨轩"与"望月阁",则将文人雅趣与风尘交易巧妙糅合。

明代板桥杂记记载,怡春院培养艺妓遵循严格规程。新入门的"清倌人"需经三年训练:辰时习诗经楚辞,巳时研习书画,午时操练琴瑟,未时专攻茶道花艺。这种将诗书礼乐与媚术结合的培养体系,折射出士大夫阶层对"才色双绝"的病态追求。万历年间名妓马湘兰,正是在此练就"诗书画三绝"的本领,却终究难逃"三十老去无人问"的宿命。

文人雅士在此演绎着矛盾的双面人生。唐伯虎题诗"黄金不惜买蛾眉,拣得如花四五枝",道尽狎妓的虚荣;而柳永在雨霖铃中"执手相看泪眼"的深情,又显露出士妓关系的复杂情愫。这种精神分裂式的文化现象,实则是科举制度重压下文人寻求精神慰藉的扭曲出口。

红颜困局:青楼女子的情感迷宫

怡春院账册中记载的"卖身契"条款令人心惊:"自愿典身十年,银五十两,生死各安天命。"这些泛黄的契约背后,是无数少女被典当的人生。明末秦淮名妓董小宛的真实经历显示,其父因欠赌债将13岁的她以二十两纹银抵押,这个价格仅相当于当时一匹良驹的市价。

情感博弈在珠帘绣幕间悄然上演。万历年间发生的"杜十娘怒沉百宝箱"事件,原型正是怡春院的红牌姑娘。她私藏的价值三千两白银的首饰匣,既是对真爱的孤注一掷,也是身处风尘的最后尊严。这种飞蛾扑火般的爱情,往往以"桃花逐水流"的悲剧收场。

晚明文人余怀在板桥杂记中记载的"梅娘教子"故事更显心酸。某官员外室秘密将私生子寄养怡春院,梅娘倾尽积蓄供其读书,最终该子高中进士却与其母划清界限。这个真实案例折射出青楼女子母性光辉与社会歧视的激烈碰撞。

文化解构:风月场域的历史倒影

青楼文化对传统艺术的影响远超想象。牡丹亭中杜丽娘"游园惊梦"的灵感,源自汤显祖在怡春院听曲时的顿悟;桃花扇中李香君的血溅诗扇,原型是崇祯年间某名妓以死明志的真实事件。这些艺术升华的背后,是无数女子用血泪浇灌出的文化之花。

在道德枷锁与人性解放的撕扯中,青楼形成了独特的生存哲学。清代扬州画舫录记载的"瘦马"培养体系,将少女按照才貌分为"文、武、雅、俗"四等,这种近乎残酷的人才分级制度,恰似科举制度的阴暗倒影,暴露出封建社会中女性商品化的本质。

当我们以现代视角重新审视,会发现青楼文化中暗含的女性觉醒萌芽。清末上海书寓出现的"女校书"群体,不仅精通诗词歌赋,更组织诗社刊印文集,这种知识女性的集体发声,为后世女性解放运动埋下了伏笔。

历史的尘埃落定,怡春院的雕梁画栋早已化作烟云,但那些被遗忘在时光深处的红颜故事,仍在叩击着现代人的心灵。当我们拨开香艳表象,看到的是封建社会制度下女性的集体困境,是人性在道德夹缝中的艰难挣扎。这些隐秘往事不仅构成中国传统文化的重要注脚,更为理解两性关系的古今之变提供了独特视角。在探秘与追思之间,我们终将明白:真正的文明进步,始于对每个生命个体的尊重与悲悯。